用父爱陪伴孩子一直走下去

每一位父亲都期待自己的孩子健康活泼,可一些孩子却不愿与别人交流,日复一日生活在自己的世界里。面对这些患自闭症的孩子,有的父亲自责,有的绝望,有的甚至选择与孩子一起结束生命。可喜的是,有人坚持了下来,用爱接纳了孩子的缺陷,陪伴孩子一起成长,共同感受世界的美好。

他们当中,有这样一位父亲,他把患有自闭症的儿子当作上天赐给自己的礼物,千方百计给孩子做康复训练,还专门办起了自闭症儿童训练机构。在父爱的陪伴下,儿子上了普通初中,有了好朋友,学会了自己出门购物……6月16日“父亲节”到来前,记者走访了这位平凡而伟大的父亲。

平凡父亲

平阳路一个“城中村”村口,一栋自建楼房里飘出优雅的钢琴声,与周围的环境显得“格格不入”。楼上有一名个头不高、头顶略秃的中年男子,可谓其貌不扬,然而由于他永远的微笑和特殊的儿子,知情人很难忘掉他。

他叫范世碌,今年43岁,他的儿子范之舟,今年15岁,患有自闭症。记者提出写稿时给孩子化个名,范世碌认真地说:“用真名吧,我从来不隐瞒孩子的病情,我想让更多的人了解和关注自闭症孩子,让他们得到更多的接纳。”

范世碌出生于平遥,1993年从太原重机学院毕业后,在太原一家汽车销售店负责技术工作,妻子则是太原一所中学的老师。出身于农家的夫妻俩很上进,在各自的岗位都是佼佼者,但儿子范之舟的出生,令范世碌的工作和生活轨迹完全改变了。

“天才”儿子

1998年,范之舟出降生,是个男孩,而且出生那天又是“好日子”,范世碌沉浸在初为人父的巨大喜悦中。六个月后,因夫妻俩工作忙,孩子被爷爷奶奶接回平遥抚养。

夫妻俩隔一两周就回老家看看儿子,每一次,儿子都会给他们惊喜。由于老人整天开着电视,儿子特别爱看广告,路上看到广告招牌,总会读出声来。3岁前,孩子认识的字已经有好几千了,老家的人都说老范家有个小“天才”。

发现异常

然而,对这个“天才”儿童,范世碌的岳母却隐隐有些担忧。孩子反应迟钝,叫名字从来不答应;两岁多了才开口说话,脱口而出的不是“爸爸、妈妈”,而是“长虹彩电”。范世碌夫妻每次回省城时,与儿子依依惜别,但孩子似乎没有情感,显得很漠然。另外,孩子总是独自玩耍,不和别人交流。

孩子两岁八个月时,夫妻俩带他到省儿童医院就诊,被诊断为自闭症。妻子跑到书店查资料,才知道自闭症意味着什么,开始每天痛哭。范世碌坚持认为,自闭症就是孩子比较孤僻,并没有什么大不了的。直到儿子入幼儿园刚几天就被“劝退”,他才意识到问题的严重性。

省外训练

2001年,为了照顾儿子,已是单位“二把手”的范世碌辞了职,专门陪儿子。他发现,儿子并非不可救药,当妻子唱起《听妈妈讲那过去的故事》时,儿子竟然流下了眼泪。范世碌尝试让孩子接受一些感统训练,孩子渐渐也能听懂个别指令了。

为了让儿子接受科学系统的训练,他四处打听后,带儿子赶到青岛一家自闭症儿童训练机构“取经”。该机构的创办者也是一位自闭症孩子的父亲,他已经帮助自己的孩子上了普通中学、考上了大学,这些“事迹”激励着范世碌。

陪儿子在青岛训练一个月后,妻子因工作忙要回太原,儿子送行时居然说了一句:“妈妈,不想让你走。”5年来,范之舟从来没有叫过“爸爸”“妈妈”,那一刻,夫妻俩激动得直落泪。

范之舟是幸运的,虽然患典型的自闭症,但他在青岛训练的一年多时间里,得到了来自日本的一位自闭症专家的辅导,有了飞跃性的进步。当初去青岛的火车上,范之舟满车厢乱跑,大人怎么说都不管用;一年后回太原时,当爸爸告诉他不能乱跑时,范之舟能够听懂并安静下来。下雨了,范之舟能够在本子上写日记“今天下雨”。

自办机构

在青岛的训练效果很好,但开销也很大,每个月就需要3000元左右,仅凭妻子一个人的工资无法承担,再加上孩子已超过入学年龄,范世碌决定回太原。

回到太原,由于范之舟已能与人简单沟通,一家幼儿园接收了他,但巩固康复效果,还需要继续训练。为了让儿子每天能坚持康复训练,范世碌冒出个大胆的想法——自己办个自闭症儿童康复中心。2005年,范世碌向亲戚朋友借来6万元钱,在平阳路大马村租了一层楼,办起了山西方舟自闭症康复研究院,寓意儿子范之舟和更多的同类孩子,将搭乘这一叶扁舟走向新生。

范之舟每天上午上幼儿园,下午就在“方舟”训练。感统、音乐、美术……“方舟”设立之初,借鉴青岛模式并结合本地情况,开设了适合自闭症孩子的课程,范之舟也有了新的“同学”。

感染他人

“方舟”创办之初,范世碌既要照顾其他自闭症孩子,还要坚持教儿子写字、跳绳、弹琴……由于沟通障碍,往往一个动作要演示几十遍甚至几百遍,这个过程很艰难,但范世碌用极大的耐心迎接着一个个考验。

一年后,范之舟在城乡接合部一所小学入学了。当时,班里只有十几名学生,幸运的是,班主任非常有爱心。

刚开始,孩子们对范之舟奇怪的行为很好奇,有孩子甚至骂他“傻瓜”。范世碌有意邀请孩子们到家里玩儿,虽然儿子还不会与人交往,但对于同学上门,他非常高兴。当着孩子们的面,范世碌故意对儿子说:“范之舟,请你看着我的眼睛,我能用一下你的橡皮吗?”类似的情景重复多了,孩子们慢慢学会了和范之舟这样说话。时间长了,范之舟学会了双手拍球,能连续跳绳100下,弹琴等特长也有了展现的机会,孩子们不再歧视他,反而佩服这个与众不同的同学。

在范之舟的学校,范世碌不仅不避讳儿子的病,还开讲座宣传自闭症,他用超乎常人的父爱,伴随儿子快乐成长,儿子有了好朋友,学业也一直没有落下,目前已在市实验中学读初二。

收获幸福

虽然无法与健全孩子相比,但较之10年前,儿子已有很大进步。范世碌把自己的经验毫无保留地告诉其他患儿家长,并应用到“方舟”的孩子们身上。4岁的自闭症患儿睿睿在“方舟”训练后,听到有人叫名字会抬头看。有个孩子训练几个月后请了一个月假,再见到“方舟”的老师时,竟抱着老师哭了,家长激动得敲开范世碌办公室的门:“谁说我家孩子没有感情呢!”一天,有位家长兴奋得给范世碌打来电话:“范老师,我儿子会叫‘妈妈’了!”

孩子听到音乐会手舞足蹈了,听到指令会收拾玩具了……孩子们点点滴滴的进步鼓舞着范世碌。

感谢儿子

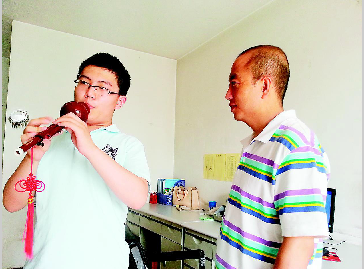

“范之舟,阿姨想听你吹葫芦丝。”记者刚说完,范之舟便拿起葫芦丝开始吹奏,他神态自然,表情投入。

如今,范之舟看到古诗就能谱曲弹奏,还考取了钢琴四级和葫芦丝五级,会打乒乓球和羽毛球……最让范世碌有成就感,是儿子能够自己拿100元钱去超市买东西了;能够通过衣着认人并准确称呼了;儿子有了自己的朋友;能和人简单交流。

范世碌说,在别人看来,生这样一个儿子很不幸,但自己深深地感到,儿子教会了自己如何去爱。“如果不是儿子,也许我早已在汽车销售店做到了很高的位置,每天忙于应酬,但我不会像现在这么懂得爱孩子。”去年,他考取了国家二级心理咨询师,他说自己这也是在成长,有个与众不同的孩子,让他有了成长和回归自然的机会。

离开时,记者在“方舟”的墙上看到这样一段话:“给我阳光、雨露、土壤、温度,我照样能长成参天大树。”