自闭医生成长记,每个人都是「良医」

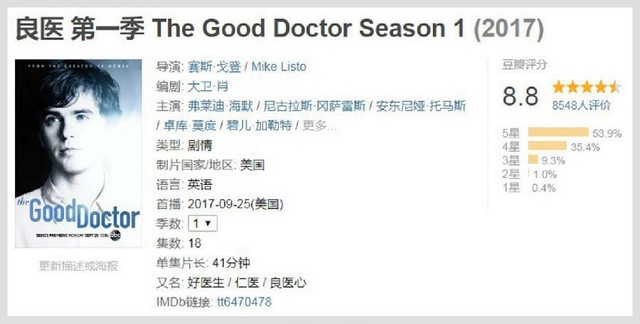

今天是第二个“中国医师节”,医生在我们心中是一个非常神圣的职业,而今天我们要讲的是一部有关医生职业生涯的电视剧——美版《良医》(The Good Doctor),它由《豪斯医生》主创操刀制作,质量精良,一上映就口碑炸裂。

这部医疗剧为什么这么火?因为主角医生除了帅,还有个更吸引人的标签——自闭症病人。主角肖恩是一名年轻的学者症候群患者(约10%自闭症患者属于该人群),虽然家境贫寒、头顶压力,他还是完成了医学院的学业,并在加利福尼亚医院当上了一名外科医生。

肖恩的童年经历也非常复杂,有一个家暴的父亲,一次父亲发怒把他养的兔子摔死了,弟弟为了保护肖恩带他离家出走,途中不幸意外身亡,这也成了肖恩走上医学之路的契机。

自闭症病人,真有可能成为医生吗?

纳尼?自闭症病人也能当医生?这合规吗?他是怎么拿到行医执照的?针对这些争议,还有人在《美国医学会杂志》“医学与艺术”栏目里,撰文探讨了“医生从业标准”的问题。

首先,肖恩在美国当上医生,并没有违反哪条法规。《美国残疾人法案》(ADA)中规定:“任何涵盖的个体均不得在工作申请、聘用、升迁、解雇、员工报酬、工作培训以及其他就业条款、条件、及优惠方面,因残疾而歧视符合规定的个人。”

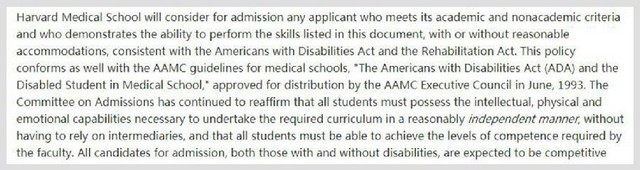

而以哈佛大学医学院为例,招生条件里就明确写有:“哈佛医学院将遵照《美国残疾人法案》及《康复法案》,考虑录取任何符合标准且有能力证明其技能的个人。且不得因与工作或学习要求无关的残疾或障碍,对任何申请人进行歧视。”哈佛医学院甚至还为残疾学生,提供了专门的宿舍和辅导员。

而在哈佛医学院的五大入学标准里,“沟通”一项是这么要求的:“候选人应具备和患者说话、聆听及观察的能力,以获取信息,描述情绪、行为及躯体变化,并能感知非语言交流信息。候选人必须能够与医疗团队的全体成员,以口头及书面形式进行高效的沟通。”

《良医》里的肖恩,虽然人际交往中共情能力很差,但基本的信息交流是没问题的,问诊够用了。像他这种学者症候群的人,如果不特别提醒你,你可能只是觉得他有点轴、有点怪、有点不近人情,但不会觉得他“笨”。

那如果肖恩是个中国人,能不能当上医生呢?也能。我国的医师执业资格申请里规定:

“甲类、乙类传染病传染期、精神病发病期以及身体残疾等健康状况不适宜或不能胜任医疗、预防、保健业务工作的,不予注册。”

虽然自闭症属于精神障碍,但像肖恩这样生活能自理、处于稳定期,完全能胜任诊疗工作的个例,理论上还是符合条件、有机会拿到执业资格的。

但你愿不愿意跟他做同事,就是另一回事了。规矩是死的,人是活的,肖恩的从医之路就屡遭挫折。一开始,医院里不少领导强烈反对雇佣这么个“残疾人”,比如后来肖恩的顶头上司、外科主任Marcus Andrew就明言表示:“医生不仅要提供信息,还要懂得沟通,得有同情心、同理心。”

幸好肖恩有个过硬的“后台”力挺他——医院院长、神经外科医生Glassman是看着肖恩长大的“义父”,觉得以肖恩的医学天赋,不做医生实在太暴殄天物了。他力排众议,才让肖恩有机会证明出众的实力。

他会犯三脚猫的错误,也能创造奇迹

肖恩融入手术团队,花费了不少精力。医学技能没的说,问题还是出在“合作无能”上。他与人不能进行目光接触(这也是自闭症的核心症状之一),别人问他什么经常哑口无言,完全不能进行日常的聊天。

更重要的是,在肖恩的概念中,没有半真半假的玩笑、打官腔的花架子,也没有善意的谎言,他像是《皇帝的新衣》那个孩子,只会说真话,因此闹出不少误会。

肖恩为了弥补自己人际上的缺陷,让别人收到自己的善意,几乎时刻都在“假笑”,但总是弄巧成拙。有一次,他当着患者的面,指着MRI扫描片直言不讳地说:“绝对是恶性的!”说完冲病人莞尔一笑——简直就是“医患沟通车祸现场”。

但瑕不掩瑜,几次对“疑难杂症”本能式的完美处理,让肖恩镇住了将信将疑的同事们,他们开始喜欢上这个“医学怪人”,本来反对雇佣他的主任,也脱口而出:“你们跟肖恩学学怎么思考!”

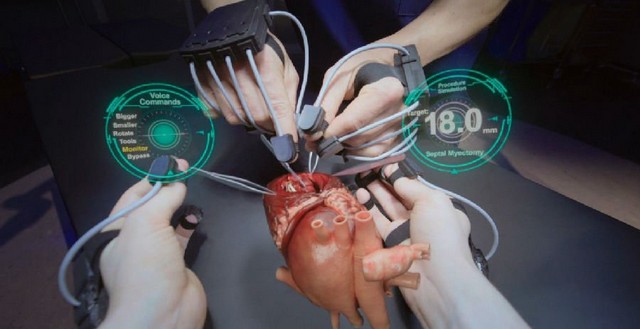

遇上千钧一发的危险时,肖恩总能大胆打破常规,想出创造性的解决方案。动脉大出血时,他拽过来一根导尿管来填塞;遇上患多种先天性心脏病的小男孩,他设计出全新的心脏手术;碰上诡异的顽固性低血压休克,他心算出血流轨迹,溯源找到了不易察觉的致病出血点。

《良医》当然也有医疗剧的通病——对医生职业的美化,比如跨科室能随意走动。还有一些细节上的常识性错误,比如第5集,肖恩抢救一名病人时,做腹部超声用的探头是线阵探头,而不是凸阵探头。这类医学错误,说明剧组还缺少专业的指导者。

但该剧的医疗顾问曾说:“医疗剧,不是电视上的医学教科书。”剧情打破了经济、技术、时间、行政的约束。在《良医》里,没有什么反面的坏人,从医生到病人,都是带着各自的不同烦恼和不同小确幸的普通人,也正是因为他们各自背负的故事,才让我们看到了生活的真实,而这份真实,也是治愈生活的「良医」。

而「良医」不仅仅只是医院里的医生们,也是医院里的患者——肖恩、利姆、克莱尔……他们是良医,是靠着自己的能力在治愈患者,而患者也何尝不是「良医」,他们也是用自己的身体与心灵去与医生交流,也在治愈着医生们的初心。