我是一只蜗牛的妈妈,牵着一只蜗牛去散步

“我是一只蜗牛的妈妈,牵着一只蜗牛去散步。”一位自闭症患儿的妈妈这样形容她的生活。

自闭儿童的背后,有着千千万万个脆弱而艰辛的家庭。及早治疗、康复教育,是他们的共同选择。然而,在我省目前的公立医院、康复中心、家庭教育机构中,对于众多亟待治疗的自闭症患儿而言,无异杯水车薪。

湖北省仅一家公立治疗机构

一群男男女女的家长,围着白衣大夫坐成一圈,有的还手持纸笔,随时记载。27日下午4点半,位于丁字桥路的省妇幼保健院儿童保健科特殊儿童训练中心一楼,11名家长因自闭症孩子聚在一起,与医生交流。

主讲医师儿保科主任医师王凤介绍,十年前,对于自闭症儿童还处于“三无”状态,无政策、无专科、教育无机构,自2007年决定将每年4月2日设立为自闭症日后,人们对这一群体才逐渐重视。中国残联已将孤独症康复纳入精神病康复范畴,而去年底也纳入医保范围。但是目前,武汉市乃至湖北省,能诊断自闭症儿童的医院虽然有一些,但治疗机构仍然只有省妇幼这一家公立医院。

有数据显示,我省每年约50万新生儿出生,每年约新增孤独症患儿2000余名。而同济医院、武汉市儿童医院、省妇幼保健院曾统计,他们每年诊断出的自闭症儿童总数超过1000人。

“患有自闭症的儿童没地方去,家长只好联合起来,发展成了民间的康复训练机构。”王凤介绍,私立的机构主要有三种,一种是家长自发形成的,二是慈善机构或企业资助的,三是从事过医疗或特教的人员参与的。

目前,在妇幼特训中心在训的有140名儿童。“每年患自闭症的儿童在递增,可能也存在以前不够关注、重视以及误诊的原因。” 王凤介绍,自闭症是一种终身性的疾病,患病者需要早发现、早诊断、早治疗。

除了南京一家特教学院设置了自闭症专业,高校没有普及开设自闭症专业,科班医疗人员的不足也成为制约。“公立医院让人放心,但机会太少,进去治疗还需要排队。”有家长反映,收费也是让许多家长不能坚持的原因。“一个月22天课程,可选3000元的和6000元的两种,区别就是贵的特训老师带的孩子少,可能照顾得更多。”但无论是哪种收费标准,无疑都让很多家长被拒之门外。

民营机构生存举步维艰

一批又一批的自闭症服务机构悄然兴起又惨淡收场,年复一年变换的背后,折射出机构生存困境。

湖北省孤独症儿童康复基地是武汉市一家有些名气的康复中心,该机构开办10余年,辗转几个地选址、搬迁,“我很想为这些孩子寻找一个固定的家。”该中心主任李丹主任说,机构从最开始为数很少的学员到现在11个班140多个孩子,70多名老师,中间走过很多的艰辛。

10年过去了,李丹颇为欣慰的感叹:“最困难的时期已经度过。”

自闭症康复教育需要具备教育、康复、治疗的功能,师资需要控制在2:1的配置,投入巨大。

2006年国家“十一五”规划实施方案中,武汉麟洁健康咨询中心有幸成为湖北省孤独症儿童康复试点中心。但对于中心的运转,专业人才和硬件设施一个都不能少。

李丹算了一笔账,该中心每年基本支出35万,目前逐年还以5%的幅度在增加。而每一位自闭症儿童的2000-3050元,机构根本无法盈利,只能维持正常运行。

与此同时,家长也因付不起费用,只能带着孩子途辍回家。

自闭症孩子需要老师投入难以想象的爱和耐心,对从业人员的综合素质要求很高,李丹建议,一方面希望专业人员能积极投身到这个行业中来,另一个方面也希望政府和社会爱心人士能更多的关注这个群体,给他们一些资金和精神上得支持。

孩子去哪儿呢?

回家。“自闭症孩子其实就是讨债鬼,这辈子都必须跟着你。”有家长如是形容。

公立治疗机构资源稀缺,而且随着孩子年纪的增长,特训班不能适应其训练。私营机构长期而言,负担不起,也不是很方便。正常的学校不收,特殊学校没有自闭症这种类别。

最后大多数家庭被迫选择把孩子放在家里,专人陪伴。可是自己百年之后孩子又该何去何从?采访中,大多数的家长表示都不知道未来会怎样。

“其实需要政府的关注和投入,比如专项经费补贴自闭症儿童的治疗,再如建立特殊学校让包括自闭症在内的所有残疾儿童享受平等高效教育的权利。”家长和医生都希望,越来越多的人能够认识到,自闭症儿童只要及早进行干预教育,是可以生活自理的。本报记者 彭为 余启兰

据介绍,海豚发出的高频超声波对孤独症患儿大脑有激活作用,对其语言发展、情绪改善起到辅助治疗效果。为了让孤独的孩子不孤独,感受与海豚一起玩耍的乐趣,今起,自闭症儿童家长可拨打本报热线87666666或登录腾讯大楚网自闭症专题页面进行报名登记前往极地海洋世界游玩的机会,参与活动时由一名家长带领孩子一起。活动征集共40对自闭症家庭,需持医疗诊断证明,贫困家庭优先。

极地海洋世界有海豚、海象、小北极熊等丰富的动物,以及旋转木马、金鱼摇摆船等游乐设施均可免费对本次参与活动的孩子开放。

在腾讯微博上参与转发关爱活动#你转播我捐款#,每转播一次,武汉市福彩将就代您向需要帮助的孤独症儿童捐款一次。总捐赠额度为25000元微爱善款。

【讲述】

“我是一只‘蜗牛’的妈妈”

虽然走得慢 但一路上看到了最美的风景

武昌区和平大道四美塘公交站附近的一条小巷内,有一座四层小阁楼,在二楼最里面两间不足30平米的房间内,住着已经7岁的孤独症小孩帆帆(化名)和他的母亲魏三梅、父亲胡礼辉。

房间内物品凌乱,各种杂碎零食随意丢弃。今年43岁的魏三梅也懒得收拾,“孩子喜欢把东西到处扔,收拾好了马上又会弄乱”。

这是帆帆的生活习惯,虽然已经7岁,仍旧不会说话,没有任何朋友。小孩的房间总是凌乱不堪,孩子会拿着棍子捶桌子、敲凳子,把盛菜的碗重重摔在地上,或者一个人默默地站在角落吮吸手指,偷偷发笑。记者在他家停留的一个小时中,帆帆就砸碎了三只碗。

“当时好多亲朋好友都劝我把孩子扔了。”魏三梅抹着眼泪说,“但是我做不到,人都是有良心的”。就这样,两夫妻开始了与“孤独”的陪伴。

没有学校愿意接收帆帆,只能留在家里让他自己玩耍,房东和邻居中午睡觉也常常被他吵醒。魏三梅为此受尽怨言,只得不断更换住处。到现在为止,7岁的孩子已经搬过四次家了,最短的时间在一个地方只住过两个月。

常年累积在内心的苦衷无处倾诉,“只能自我消化”,这让魏三梅无比沉重。令她欣慰的是,去年武汉市的部分特殊孩子家属组成了一个自闭症儿童亲友互助会,家长们可以互诉苦衷,“抱团取暖”,一起克服生活的困难。

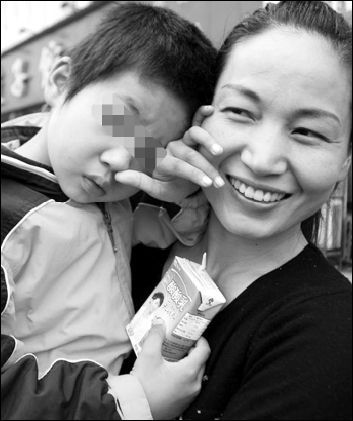

“我是一只蜗牛的妈妈,牵着一只蜗牛去散步。虽然走得很慢,但是,一路上,我们看到了最美的风景,我是幸福的!”魏三梅说。

自闭症小孩帆帆(化名)的妈妈说:“我是一只蜗牛的妈妈,牵着一只蜗牛去散步。”