自闭症少年的高考 离大学一步之遥

4月的南京,空气中填满了晚樱、杜鹃、牡丹的芬芳。刚刚过去的这一周,22岁的袁孟(化名),每天会提前一个小时醒来,往公文袋里塞上一本高中时代的笔记本、一支笔,向着他憧憬的大学生活奔去。

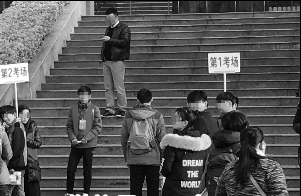

3月26日,南京特殊教育师范学院在残疾人单独招生考试中,首次面向全国,招收一名轻度精神障碍的本科考生。这也是目前国内首次有高校单独招收此类考生。

至少从目前来看,袁孟是幸运儿。他以语文66分、数学35分、英语64分的成绩胜出。这对于已经告别高中校园5年之久的他来说,并不容易。阿斯伯格综合征,已经纠缠了他此前22年的人生。

但理想能否照进现实,袁孟还得在一周的时间内,证明他可以融入大学。在试听英语、电子技术、体育、高等数学等课程的同时,该院的老师将对其综合评估后决定是否录取。

不过,对于大多数自闭症少年来说,高考,似乎还遥不可及。小学阶段大而化之的随班就读,中学阶段的学习压力和青春期阵痛,让他们当中的很多人尚难以顺利完成中学教育。

精神障碍考生全国首次单招,两位自闭症考生“吃螃蟹”

“孩子们,我们一起来看看大家翻译的中文版本对不对。”4月13日,在南京特殊教育师范学院管理学专业的一堂英语课中,一位女英语教师面带笑容、话语轻柔地调动着学生们的注意力。

袁孟穿着一件灰蓝色连帽衫,脚蹬一双崭新的跑鞋,和该校管理学专业的部分学生,坐在教室正中间听课。他已经试听了4天,这是他叩开大学之门的必经之路。

袁孟翻着笔记本,不时在本子上写写画画,那还是他读高一时的笔记本,姓名旁歪歪扭扭地写着“阿斯伯格综合症好了”。

阿斯伯格综合征属于自闭症谱系障碍,患者智力水平与普通人相当。但置身人群,他们行为刻板、局促、紧张,因社交障碍而不知所措。

今年1月,南京特殊教育师范学院发布招生简章。在3月26日的残疾人单独招生考试中,该校面向全国招收轻度精神障碍的考生。录取后的考生,将进入教育技术学本科专业,和普通学生一起上课。

但这份招生简章少有人关注,甚至被部分自闭症孩子的家长选择性忽视。不少家长向现代快报记者表示,这些孩子连小学、初中都求学艰难,而人际关系更复杂和学业难度更大的大学,让他们望尘莫及。

22岁的袁孟和17岁的镇江重度自闭症少年坤坤成为仅有的两名考生。成绩揭晓后,袁孟的父亲袁青(化名)喜出望外,“儿子高二后就没碰过书本,没想到还有两门课考及格了。”

这次考试,袁孟经历着一次心理过山车。爸爸督促他复习备考,他嘴上说不想看,却私下里偷偷复习高中课本。袁青说,儿子自尊心很强,也需要建立自信,他很少向旁人坦露心迹,甚至包括父母。

读小学的第一个月,爸爸一直守在教室外

袁青眼见儿子为这场考试做出的变化。进入试听阶段后,通常要晚10点后才休息的儿子,9点多就休息,早晨起床时间也提前了一小时,早餐吃饭速度加快。

儿子到底能不能适应大学生活,袁青也捏着一把汗。袁孟听课,他就坐在隔壁教室等候,以备不时之需。

但让他欣慰的是,5天过去,儿子遵守教学秩序,能在食堂打饭,能和同学结伴去教室上课。回到家里,他还会上网搜索课堂内容。

如果不是因为这次考试,袁孟没有机会坐进大学课堂。

袁孟生于1995年,近三岁时,噩梦降临。“孩子眼睛不看人,专注于自己喜欢的东西,转球能转上半天,也不跟小朋友玩,还哭闹个不停。”袁青带着儿子去南京脑科医院检查,被确诊为阿斯伯格综合征。

不过,袁青很快发现儿子在记忆方面的特长。他将烟盒剪开,在上面画上各种图案,标注上汉语拼音和英语,到小学前,儿子已经认识了1000多个汉字,圆周率小数点后的数字,他能记到上百个。

平静的生活在进入小学后打破。入学第一个月,袁孟总是哭闹,袁青就搬着板凳坐在教室外面,“那一个月真是度日如年,心一直提着,很紧张。”

让袁青紧张的除了孩子病情的不时发作,还有不被包容。那时,已经有家长向老师提意见,老师也建议他将孩子转到特教学校。但袁青到南京两个特教学校转了一圈后并不甘心,他认为,挺一挺,孩子就有可能跟上同龄人。

随班就读的爱与忧

几乎每个自闭症孩子,在求学的早期,都会遭遇去留的尴尬。

2006年,自闭症被归为精神残疾。那一年,7岁的常州男孩小智正需要一个进入小学就读的机会。

“学区内的一所学校,我去谈了七八次。”小智妈妈后来托关系,才如愿以偿。

开始小智一切顺利,到了四五年级,学业难度提高,新的班主任对成绩的要求水涨船高,小智的小动作也开始增多,经常招致批评。渐渐地小智失去耐心,在课上失声叫喊。“那段时间老师主要精力都在孩子们的学业上,儿子很少被关注,语文、数学成绩几乎垫底。”

不过,小智妈妈始终没有办理随班就读,“一旦随班就读,儿子的成绩就不纳入班级考核,担心老师会放任自流。”

早在上世纪80年代,我国就推行残疾儿童进入普通学校“随班就读”,以让残疾儿童有接受教育的机会。而在江苏省第六届教育督导团专家组成员、南京特殊教育师范学院康复科学学院院长何侃看来,随班就读推行很多年了,但在相当一部分学校,形式大于意义。“因为随班就读的孩子成绩不纳入考核,很多孩子坐在最后一排,老师不闻不问。不少自闭症儿童,学习一段时间后,因为难以融入,还是回到特殊教育学校。”

谁来唤醒“沉睡”的特教资源

有时,影响一个自闭症孩子去留的,也许只是某个老师的责任心和耐心。

与袁孟一起到南京特殊教育师范学院赶考的镇江少年坤坤,经历了短暂的入学阵痛期后,愈发自信。小学一年级时,每到课间,语文老师会将坤坤带到教室外,给他开小灶。数学老师上课时,也会调动坤坤的情绪,看到他走神了,会提问他刚才讲了什么问题,有时还会刻意地让他回答一些简单的问题,如果坤坤答对了,还会收获全班同学的掌声。

“轻度自闭症的孩子到普通小学读书没有问题,关键在于能不能为他们提供个别化的教育。如果学校还是注重精英、升学率,自闭症儿童就很有可能被放弃。”何侃举例,对于自闭症孩子,文化课可以跟着资源教师上课,但体育、劳动课就可以跟正常孩子一起。当他们发生情绪问题的时候,老师要及时安抚。

有时,与自闭症儿童一起被放弃的,还有倾力投入的教育资源。

教育部等7部委印发的《特殊教育提升计划(2014—2016年)》中提出,要尽可能在普通学校安排残疾学生随班就读,加强特殊教育资源教室等建设。

不过,北京师范大学教育学部博导、教授王雁在调研时发现,部分学校的资源教室使用并不理想,有的与心理辅导室合并使用。

“不少学校资源教室的利用率并不高,有的没有使用过,器材都很新。”何侃认为,学校在接纳自闭症儿童之后,应该将其纳入教学制度,形成规范。

在压力中迷失

让自闭症孩子进入普通学校和其他孩子一起成长,在将于2017年5月1日施行的《残疾人教育条例》(以下简称“条例”)有更为明确的表达。“积极推进融合教育……优先采取普通教育方式。”

不过现实远没有那么令人欣慰。如果说大多数自闭症儿童尚能在小学顺利完成学业,那么,中学生活裹挟的青春期的躁动和学习压力,将不少自闭症少年阻隔在校门外。小学毕业时,坤坤以优良的成绩进入当地一所重点初中。而随着初中数学证明题难度加大,语文阅读量加大,做完作业,成为坤坤的一个考验。

坤坤开始变得紧张,睡眠变差,还经常在课堂上撕书、撕本子,“书包里已经没有完整的书了,八年级上、下的课本买过五六套。”坤坤妈妈杨帆(化名)说。

更令杨帆始料未及的是,儿子有时上课还会冲出教室去厕所。原来,他曾在厕所被其他同学捉弄过。坤坤觉得厕所不安全,下课时便一个人蹲在校园的大石头上发愣。

晚上回家,杨帆成了坤坤的“垃圾桶”。“他会抱着我哭,还会莫名其妙地发怒和打人。”杨帆知道,自闭症孩子的青春期情绪波动较大,她担心儿子出现严重精神问题,一番挣扎后,将坤坤转学到当地的特殊教育学校。

袁孟虽然顺利地读完初中,但高中考入南京某四星级高中后,却遭到同学的捉弄、老师的误解。人际关系的危机,让袁孟很难再专注

于学业,并不时在课堂上叫喊,成绩也逐渐下降到班级倒数几名。高二时,他被老师劝退了。

“目前初中接受融合教育的特殊儿童,主要还是以感官障碍如视障、听障的学生为主。”北京师范大学教育学部孤独症儿童教育研究中心主任胡晓毅表示,随着学业任务加重,有社交、智力障碍的自闭症儿童,在初中接受融合教育比较困难,从普通学校回流到特教学校的孩子很多。

从2015年起,南京成为“国家特殊教育改革实验区”,已经确立了44所随班就读实验学校,但也多以小学为主,在44所实验学校中,小学33所,初中5所,幼儿园6所。

人生的第一步,应该先在普通学校里融合

“因学业带来的同伴压力、人际关系紧张,是自闭症少年从普通初中回到特教学校的主因。” 华东师范大学教育学部特殊教育学系副教授苏雪云认为,面对青春期的躁动不安,普通孩子知道该如何压制,但自闭症孩子如果缺乏关注,行为就会有问题。

但她认为,自闭症孩子的核心障碍是社交,他们需要自然的融合环境。人生的第一步,应该先在普通学校里学会融合。“自闭症孩子在普通学校就读,也会让其他孩子的包容性更强。在国外,有很多家长愿意把孩子送到融合环境中上学,有时甚至要排队申请。”

苏雪云建议,如果在课程、同伴交往等方面,能给自闭症孩子以专业的、个别化的教育支持,可以帮助他们扬长避短。

不过,个性化教学所需要的充足、专业的师资,目前很难满足需要。王雁表示,不少普通学校的资源教师由其他老师兼任,他们并不具备特殊教育的背景。

“在英美等国家,融合教育是所有师范生的必修课。”王雁说。

而要让自闭症孩子受到个性化的关注,降低生师比、推广小班化不可或缺。苏雪云介绍:“国外一个班级的生师比可以达到15:1,甚至2:1,老师会有很多时间观察孩子,做个别化教学方案。”

是学业重要,还是生活技能更重要

在部分自闭症少年家长看来,去特殊教育学校就读,有时如逆水行舟,不进则退。自闭症少年天天的妈妈李晴(化名)介绍,儿子目前在镇江一所特教学校读高三。

李晴曾多次前往校园观察,在英语课上,她发现老师常以播放动画片代替教学。“文化课很简单,一个学期下来,英语只学了一些单词。数学还在教小学的知识。”

小智妈妈也曾亲历考试的混乱。“考试可考可不考,有的孩子不会写字,大人就在旁边直接代他们考试。不过不考试一样能毕业。老师、家长都在混,只要有个地方给他们呆着就行。”

小智妈妈眼下对孩子的生存技能更担忧。“教多少知识不重要,但生活能力一定要教。”她说,学校也开了一些技能课,会教孩子做面点、丝网花,“但他们不是一教就会,例如教做肥皂教了四五年了,始终只有两三个孩子会做。又例如教炒菜,始终是由两个会切菜的同学切,老师来炒,其他同学等着吃。”

焦虑于孩子学习潜能的停滞不前,自闭症少年家长们开始求助于校外。现在,坤坤每天放学后,要背诵经典。妈妈还给他报了兴趣班,学习钢琴、画画。如今,坤坤已经过了钢琴5级,画画也画出了三维空间感。拖地、抹桌子、收衣服、煮饭,坤坤已经得心应手。

“他们得学着像常人一样正常地学习、生活。这样我们就不会总是担心,如果我们老了,他们怎么办。”小智妈妈说。

2016年,教育部颁布包括《培智学校义务教育课程标准(2016年版)》在内的三类特殊教育学校义务教育课程标准。

王雁认为,培智学校学生的障碍类型复杂,障碍程度各不相同,而针对培智学校的教材,应该着重提高学生的生活质量。不过,也有声音认为,包括自闭症孩子在内的特殊儿童,其使用教材的学科性也应该被重视。

缺师资却人才流失严重

儿童中自闭症发病率越来越高。苏雪云表示,仅在我国部分特教学校中,自闭症学生已经从三分之一增加到二分之一。

作为特殊教育的重要阵地,特教学校的师资却良莠不齐。“部分教师年龄偏大,有些还是从普通小学淘汰过来的,他们按照小学的教学方法来教,孩子不出问题就好。”何侃曾意外于特教毕业生的见闻,“在北方地区,有些特教学校的老师,把教室的门一关,自己在外面织毛衣。”目前,全国有约100所培养特教本科生的高校,但办学水平让人乐观不起来,“有的当初设立专业是冲着专业建设经费去的,有的师资几乎都是外聘的。”

南京特殊教育师范学院是目前全国唯一一所设置儿童康复专业(孤独症儿童教育与康复)的高校。何侃介绍,目前培养的虽然只是专科生,每年有七八十人,但供不应求。不过,该专业的学生,毕业后人才流失严重。“教自闭症的学生,待遇不高,而且职业倦怠感重,因为自闭症孩子的进步很难立竿见影。如果进了康复机构就业,学生流失更快。”何侃说。

苏雪云也深有同感,她介绍,特教专业的硕士研究生,留在上海工作一个月工资也就五千多元,该校有一年有特教毕业生四五十人,最后从事特教工作的不足10人。

未来尚不可期,但至少给人以希望

穿过通往男生宿舍的草坪时,一直喜欢把爸爸远远落在身后的袁孟,被爸爸赶超了。袁青大步流星地走在儿子前面,带他走向未知的前路。走在绵软的草坪上,最终放弃要二胎的袁青,说出了眼下最大的期盼,“要帮自闭症孩子融入社会,最根本的是要有一个学校和接纳他们的社会环境。上大学固然重要,但更重要的是学会与同学交往,提高自己的生活能力。”

“假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里需要镇静……”一年前的这个春天,袁孟站在南京特殊教育师范学院的讲台上,与孤独症儿童教育与康复专业的同学,分享他对于阿斯伯格综合征的理解。他没有想到的是,眼下的生活,正如这首著名的诗篇所描绘的那样,“快乐的日子将会来临,心永远向往着未来……”

人生的第一步,应该先在普通学校里学会融合。“自闭症孩子在普通学校就读,也会让其他孩子的包容性更强。在国外,有很多家长愿意把孩子送到融合环境中上学。