点滴师恩 爱洒校园(组图)

【专题】庆祝第21个教师节

每年的9月10日,所有对老师绵长的思念与无尽的感激都融化在渐浓的秋意中,酝酿成从心底发出的深深祝福;空气中弥漫着感激师恩的浓浓情绪,把人们拉回了学生时代,拉回了凝聚了成长中所有欢笑与痛苦的校园。平凡的老师,伟大的师恩,让我们不得不去敬慕、去仰望,我们用尽全力去追忆、去记录老师们的点点滴滴,去体会他们的生存故事,向老师道声感谢。

无私地关爱每个学生

方老师把每一个学生都当成自己的孩子

方振芹 红桥区培智学校教师,曾获红桥区名班主任称号

1991年毕业于育英职专幼教专业的方振芹,被分配到红桥区培智学校。回首十几年的特教工作,快乐与幸福、辛酸与艰难并存,她深深地品味着。面对缺陷不同的智障学生,方振芹付出了自己的青春和热血,付出了自己全部的爱。为了她的学生,多少个日日夜夜她灯下伏案备课,坚强地顶住世俗的偏见与歧视,在特教战线上默默耕耘着。

记得有人说过:如果你是一名教师,在你的教师生涯中没有当过班主任,那将是你一生的遗憾。而作为一名班主任,方振芹深知其核心和精华是一个“爱”字。在几年的班主任工作中,她把最广博、最深沉、最细致、最具持久的爱献给了智障学生。因为她懂得师爱的效应是巨大的。

回月是一个患有自闭症的学生,他从不与人交往,整天呆在自己的小天地里,不停地比划着双手,嘴里嘀嘀咕咕。由于这个原因,他的母亲弃他而去,他跟着70多岁的爷爷奶奶生活。他还有一种不能控制的病:吐唾沫。为此奶奶给他准备了一个小瓶,一节课就要吐上半小瓶,看着他白白胖胖的脸日渐消瘦,方老师的心碎了,因为她也是一个母亲。她多次做回月奶奶的思想工作并带他去医院看病,刚有了眉目,偏巧自己爱人在单位出了工伤,脚缝了十多针,希望她能陪他去医院,但她心里想的是学生,于是她说服了爱人,让他一瘸一拐自己去了医院,而自己又急速奔向回月的家。

经过两个多月的治疗,回月的病情有了好转,吐唾沫的次数越来越少。由于他缺少母爱,方老师就每周为他剪指甲,督促他做好个人卫生,交给他一些简单的劳动技能,生活上无微不至地关心他,学习上为他“开小灶”,单独讲课,个别辅导。在老师的关心下,他脸上有了从未有过的笑容,现在,他见到老师能主动打招呼,自觉地参加晨扫,表达能力比以前有很大进步,就连自己的衣服也会洗了;学习上已会拼读音节,朗读短的课文,进行简单的加减法计算。而每次看到回月的笑容就是方老师最开心的事情。

十几年中,方老师带过的班级中有缺陷各异的学生,但无论面对怎样的学生,怎样的问题,她始终坚信:只有没做好的工作,没有教不好的学生。只要你把无私、真诚的爱献给他们,一定会唤起他们向上的决心。

有机会我还要来中国

韩国老师李相雨和学生们欢度中国教师节

李相雨 韩国人,天津市韩国国际学校老师

“中国和韩国的历史和文化有很多相似的地方,我们韩国人都知道孔子、孟子。”同样是黄皮肤、黑眼睛,要不是那口生硬的普通话,还真以为李老师就是中国人呢。李老师是天津韩国国际学校小学部的老师,每两年该校在韩国的总部会派一批韩国老师到中国来任教,李老师到中国已经一年半了。

“韩国的教师节是5月15日,学生们会给每个老师戴一朵康乃馨,给最喜爱的老师写一封信,有时候学校会举行运动会来庆祝教师节。”李老师告诉记者,在中国他也入乡随俗过起了中国的教师节,收到的也是写满祝福的卡片和鲜花。言谈中他反复强调,中国和韩国在历史上就有一衣带水的联系,从文化到风俗都非常相似,再加上天津人的热情豪爽,所以他在这里很少有独处异乡的陌生感。李老师自幼就喜欢中国文化,在这里他能够更近距离地接触到真实的中国,了解到更深层次的中国文化。李老师笑着说,中国菜也很合他胃口,“唯一一点就是我还是不太习惯吃中国的香菜。”李老师到过中国的很多城市,他觉得天津人非常友好,城市的整体氛围非常和谐,这也是他愿意留在天津教书的重要原因。他得意地告诉记者,他现在和许多中国邻居关系都很融洽,大家都喜欢找他聊天谈心,他的中国话就是和这些中国朋友学的。

谈到中韩两国学生有何不同时,李老师表示,学生们都是一样活泼可爱的。对教育事业李老师时刻保持着激情,他把这里的学生当成自己的孩子一样,平时只要学生有需要,他总是很乐意帮助他们解决各种问题。李老师很喜欢和孩子们在一起,他说,孩子们有什么心里话都愿意告诉他,他经常收到学生写给他的信,告诉他一些悄悄话,诸如:“老师,刚才上课我没认真听课,请你不要不喜欢我。”透过小小的纸条,李老师看到的是孩子那颗纯真的心。

教师节前夕,李老师经常会收到很多孩子的感谢信和祝福卡片,他觉得礼物不是最重要的,学生的一句谢谢是对老师最大的慰藉。“老师,谢谢你,请你回到韩国以后不要忘记我。”诸如此类天真稚嫩的话语打动了李老师,他表示,虽然非常希望能继续留在中国教书,但是因为韩国那边的学生也非常需要他,所以为了兼顾两国的学生,他决定今后经常争取交换执教的机会,在两国之间轮流执教。

爱让无声世界充满色彩

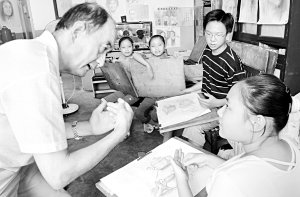

郑一力老师正在用手语耐心地给聋哑孩子们讲述绘画技巧

郑一力 天津市第三聋哑学校美术教师

“我最关心的是怎样给这些聋哑孩子更多的关爱,让他们最大限度地发挥潜能和特长,将来能自立于社会。”郑一力老师朴实地道出了作为一名特教老师的心声,并且用几十年特教工作的实际行动实践着这一任务。郑老师辅导的学生在少儿美术大赛中多次获奖,其中二等奖3人,三等奖8人,最突出的是赵岚琼获得2005年全国少儿美术大赛一等奖,当得知赵岚琼是位聋哑孩子后,参赛的评委们在惊讶之余,纷纷赞叹不已。

郑一力是天津市第三聋哑学校的美术教师。他的外祖母是天津聋哑学校的创始人,出身教育世家的他,耳濡目染之下决心一生致力于聋哑孩子的教育事业。为了能和聋哑孩子深入交流,更好地传授给他们知识,郑老师学会了手语,心与心的沟通,让郑老师和许多孩子建立起深厚的感情。他说,自己曾经有一个学生因患脑瘤救治无效夭折了,郑老师非常痛心,一直保留着这个学生生前的绘画作品,至今提起那个孩子,他的眼里还闪着泪花:“这么可爱的孩子,多可惜啊。”他时常拿出那个孩子搂着自己拍的照片,回忆着师生曾经一起相处的美好时光。

已过知命之年的郑老师不善言谈、朴实憨厚,可一旦提起那些聋哑孩子们,郑老师便打开了话匣子,一一悉数每个学生的特点和教学心得,他的眼神和话语中满是对聋哑学生的关心和爱护。长年与聋哑学生生活在一起,郑老师对每一个聋哑学生都非常了解。他欣喜地发现聋哑孩子虽然失聪,但手语交流使他们大部分都观察力敏锐,手、眼动作协调,模仿力超常,这些都是学习绘画优良的素质条件。于是他几乎把所有精力都扑在了学生身上,翻阅特教心理学书籍,对不同学生制订相应的辅导方案。郑老师不仅辅导他们绘画技巧,有时还要对学生心理进行辅导。一个女生很有绘画天赋,但是因为自身生理的缺陷,性格一直很孤僻。郑老师就从她擅长的卡通画入手,不断地鼓励她,并时常变换授课的方式和内容。老师的细心教导感动了孩子,她不但绘画成绩突飞猛进,性格也渐渐温和起来。她把老师当成自己最贴心的人,心里有什么不快乐也常常找郑老师倾诉。那个女孩子的父母都对孩子的变化大为惊叹。

因为手语表达的局限,郑老师需要花费更多的时间辅导学生,一节普通的美术课至少要3个小时。由于在校学习时间有限,为了解决聋哑孩子出行不便的问题,不论寒冬酷暑,郑老师都自己骑车到学生家里教课,遇到那些家庭贫困却非常渴望学画的孩子,郑老师就像对待亲生孩子一样精心照顾他们,不但不收学费,还经常送一些文具给他们。

辛勤的汗水终于结出丰硕的成果,他辅导的学生在全国少儿美术大赛中多次获奖。面对家长和学生们的声声感激,郑老师淡淡地说:“我是一个普通人,只想用自己的一技之长把孩子培养成对社会有用的人。”

小学里的男班主任

王老师给孩子们讲解怎样为植物浇水、除草

王振刚 南开区中营小学教师

“快看,我们种的葫芦子长出藤来了!”同学们兴高采烈地把王老师从办公室拉到小花圃里,绿油油的葫芦藤在风中摇曳,像孩子们欢乐的笑脸。在孩子们簇拥下的年轻教师王振刚是个白白净净、文质彬彬,书生气十足的小伙子,看上去就像孩子们的邻家哥哥。

别看王振刚只有24岁,可已经有长达7年的教龄了。作为一名年轻的男班主任,他努力在这片由众多女教师耕耘的小学教育的“土地”里,辛勤地开垦出属于自己的“责任田”,在2005年全国青年教师作文课大赛中王振刚老师获得一等奖,并且一直笔耕不辍,至今已在各种教育杂志、刊物累计发表文章10余万字。“我尽力在教学中给孩子们不一样的东西。”王老师表示,男老师不同于女老师的呵护式管理,更容易培养孩子的阳刚气和勇敢坚强的品质。男女老师的互补,让孩子的个性发展更加健康。“我注重培养孩子们实际动手能力和敢于面对困难的勇气。”王老师对此很有心得,他善于发现身边每一个生活现象,并融入自己的教学中。就在今年春天新生入学之后,王老师带领自己班里的学生们,去开垦学校传达室旁边的小花圃,教学生们如何区分葫芦子的种类,亲自示范如何把种子埋在土里。在王老师的带领下,孩子们纷纷争着上前动手种起葫芦子来,并且把这块小小的花圃当作是自己的宝贝,经常去浇水、除草。

另外,在学校的运动会和各项比赛活动中,都活跃着王老师的身影。“我喜欢和学生们玩儿在一起,也是因为比较会玩儿吧,同学们对我挺服气的。”据了解,王老师可是跳绳能手,不但长绳跳得好,还会“编麻花”的各种花式跳法,这也为他在众多学生中争得了更多人气。

“中国的孩子们习惯了循规蹈矩的教育,我就喜欢创新,激发孩子们对学习的兴趣。”王老师说,他每个学期的教学都力求有新意。王老师的学生们告诉记者,他们特别喜欢王老师幽默、睿智的讲课风格。王老师对学生也有着男人的宽容,他很少批评学生,但他会通过自己的言行和机智的方式,让学生得到更深的教育。

“成为一名教师是我的梦想。”王老师的话语中满溢着对教育事业的热爱,他表示一定会继续在教育的道路上走出自己的精彩。王老师总结自己六年来的教学感悟时是这样说的:“我和孩子们在一起的日子里,我也一直在感悟着这样的三句话:学会倾听———倾听花开的声音;学会等待———等待花开的耐心;学会欣赏———欣赏花开的美丽。这就是我六年来最丰厚的收获啦!”

除了睡觉都和学生们在一起

魏欣宇 河西区第四十二中学英语教师,2005市级十佳班主任

虽然很年轻,但河西区四十二中学的魏欣宇老师却连续多次荣膺“区级十佳班主任”、“河西区最具魅力阳光教师”等称号。今年教师节之际,魏老师又被评为“市级优秀班主任”。而她一句“再苦再累,只要看到学生们有进步就开心”,一句“用心去体会如何无条件地尊重学生”,使得作为年轻教师的她更加美丽。

由于常年做班主任,魏老师每天的生活都很忙碌:早晨6点起床,上课,和学生谈话、接待家长来访、处理学生反映的问题、看作业……一直到晚上10点钟才能回家,回家后还要看在学校没有看完的作业或卷子,还要准备第二天的课。几乎每天都很忙碌,每天有12个小时以上的时间都和学生们在一起。作为一名年轻教师,魏老师非常尊重自己的学生,尽管有时候学生不听话或者和她顶撞,她也耐心地劝导。在教育理念上,魏老师坚信:“千万不要把学生当成记分册上的一个名字或一个分数”,作为一名教师,“要用心去体会如何无条件地尊重学生”。魏老师说:一个教师特别是班主任,人性化的教学管理对学生的心灵是大有裨益的。魏老师认为社会文明的不断发展,尊重他人将是其中一个重要的标志,做教师的只有学会尊重学生,才能呵护学生的心灵,才能让学生在成长过程中知道应该怎样去尊重他人。

魏老师说自己从小就向往做一名教师,她常常去留心她喜欢什么样的老师,她喜欢老师的什么性格、什么品质,这样有心的观察学习为她今后成为一名受学生欢迎的老师做了充足的准备。另外,魏老师很注重因材施教,从教12年来对所教过的每一个班、每一个学生都采取不同的教育方法。比如有的学生学习成绩不是很好,但体育方面却很突出,魏老师就会引导学生在体育方面有更大的发展;有的学生不听话,魏老师不是采用批评的方法,而是尽量去表扬其值得表扬的方面,要让这种不听话的孩子被表扬到不好意思再犯错误为止。对学生生活方面的引导魏老师做得细致入微,甚至连学生的衣服脏不脏、扣子系没系错、指甲长不长都关心。

瞧这一家子都是老师

在河西区有个一家三代四口人都是教师的教师世家。姥姥刘石声是原南开区炮台庄中学的英语教师,父亲常荫普和母亲张明珠都是天津四中的化学教师,而最年轻的第三代人常皓则是河西区卫东路小学的老师。

常皓说,由于父母和姥姥都是教师,从小的耳濡目染使得她最终也走上了教师的工作岗位。讲桌下长大的老师

常皓小时候有一段很有趣的成长经历:由于爸爸妈妈工作都很忙,没有太多的时间照顾她,又很不放心将她一个人留在家里。所以,常皓的妈妈就把她带到学校,你们知道常妈妈上课时是怎么照看小常皓的吗?让小常皓自己在讲桌下面玩,一来离不开妈妈的眼睛,二来也不会影响学生们听讲。就这样,讲桌的下面就成了常皓儿时的“乐园”,而在讲桌下长大的常皓也越来越喜欢课堂,喜欢教师这个职业。从小就立志做一名教师

其实促使常皓走上教师岗位的主要原因并不是在成长过程中与教师生活层面上的接触,而是心灵上的接触,更准确地说应该是感染。经常有毕业的学生到常皓的家中看望她的爸爸、妈妈还有姥姥,这一幕一幕让常皓觉得教师很了不起。给她留下印象最深的是一个常常来看望她妈妈的学生,她回忆说:“那个学生在一个钢厂上班,自从他毕业,一连十几年每逢过年过节都要来看望我妈妈。其实刚毕业的学生来看望老师是很平常的,但这个学生毕业十几年了还坚持来看望妈妈,让我有点不解。后来我妈妈告诉我,在他上学的时候我给了他很大帮助,不光是学习上的,尽管作为教师这是应该的,但学生却很感激。”从此,小常皓就立志要做一名教师。