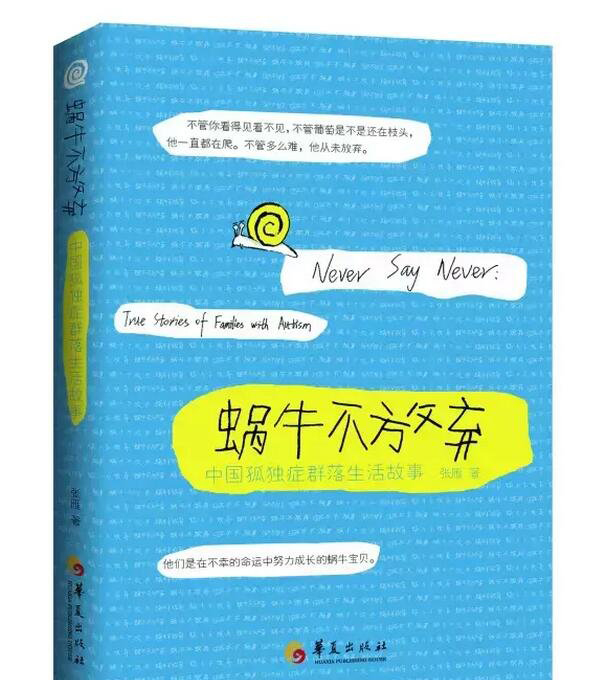

《蜗牛不放弃》:孤独症领域入门图书之一

我的长子乐渔已经17岁了。他从一个小胖娃娃长成了一个长身玉立的大小伙子。

10年前,我写了一本关于他和他的小伙伴们的书,名叫《蜗牛不放弃——中国孤独症群落生活故事》。

那时候他刚到学龄,我还年轻,我想:通过我们这些家长的努力,可以让社会更清楚地认识他们面临的困境,更好地帮助这一群体。

那时候,我常常想到他的未来,偶尔绝望,满怀恐惧,但也满怀幻想和希望。

十年过去了,孩子们都长大了,他们的故事也长大了。

回头再看他们早年的故事,有点像看一个遥远又鲜明的梦境,简直不能相信我们已经走了这么远。

“小蜗牛”们的故事也是一样。

这本书刚出版的时候,它最大的作用就是:家长们买来送人,送特殊教育机构的老师、幼儿园老师、小学老师、主管教育的官员、人大代表、政协委员……所有能够帮助孩子、帮助我们的人,让他们了解孩子,向我们伸出援手。

然后是别人买来送家长,亲戚、朋友、教师、同事……希望能帮助我们树立信心,明确方向,甚至找到一些好的机构或者方法。

它出现在读书会、公共图书馆、咖啡厅、各种慈善公益活动的现场,它出现在推荐和捐赠图书的书单上,从一个人的手中传递到另外一个人的手中。

经由这样的病毒式扩散,这本书已经成为孤独症领域的入门书之一。好多年轻的家长、特殊教育机构的教师、社会工作者告诉我:“我看过的第一本关于孤独症的书,就是这本。”

感人、好看、并且有用——这是读者最高的嘉许,也是我追求的目标。

现在回头看这本写于十年前的书,自然有很多不足之处:采访的范围比较窄,内容比较浅,抒情过多理性不足,对很多问题的归纳也失之简单。一方面是我的写作能力问题,一方面,我还是一个年轻的妈妈,对于孤独症、对于孩子的教育、对于生活本身欠缺深刻的认识。

所幸,生活是个严格的老师,它最不缺乏的就是耐心。

一本写于十年前的书,对今天的读者还有什么用处呢?

今天我们所处的环境自然与十年前相比有很大的不同。十年前,我们需要托关系走后门用尽各种手段把孩子“塞进”学校。现在,由于实施了《义务教育法》和《残疾人保障法》,在义务教育中各地基本上实现了在籍残障孩子入学“零拒绝”。

但是有些事似乎并没什么变化。登陆各个自闭症论坛,我经常看到排在最前面的帖子仍然是:“我的孩子是自闭症吗?”“孩子不说话我该怎么办?”“如何让孩子跟上学业?”这样的问题。

对于家长而言,“如何帮助孩子”始终是一个没有标准答案、只能由自己作出解答的课题。

别人可以提供这样那样的帮助,但是路始终只在自己脚下。这本书提供的并非一个答案,而是一个视野。我希望通过自己的观察和思考,让人们了解我们面对的究竟是什么,以及曾经有一些人做过什么样的尝试和努力。我希望后来的人可以接续前人的努力,为孩子创造更好的未来。

十年前,一群孤独症孩子的父母立志为孩子的未来而努力。十年过去,我们的努力有了这样那样的成果。十年前,即使在北京、上海这样的大城市里人们对“自闭症”“孤独症”还是非常陌生的,现在,我们先有了《海洋天堂》电影,后有了“海洋天堂基金项目”,有了中国精协孤独症委员会,有了正在不断涌现的各地家长自助组织和义工协会。每年的4月2日被联合国确定为“世界孤独症(自闭症)意识日”,在那一天,代表希望的蓝色点亮天空,覆盖大地,从联合国秘书长到普通的志愿者,都为他们的权利发声。

这是所有人共同努力的结果。接下来我会投入《蜗牛不放弃》续集的写作,希望在接下来的采访和写作中能如实记录孩子和我们一起成长的故事,记录整个社会在这十年间发生的变化。

今天,仍然有人在问“中国的残疾人去哪儿了?”“为什么看不到他们为自己发声?”

我要说的是:我和我的孩子一直在这里,我们一直在努力。如果有很多人仍然没有看到和听到,那说明我们做得还远远不够。社会的文明与进步,从来不是来自什么人的恩赐,而是来自每一个人从自身出发的、一点一滴的推动。

感谢所有医生、教育工作者和公益人士,感谢所有关注和支持我们的人。

17岁,他风华正茂,世界在向他展开。不管面前是什么样的路,他都要启程,带着母亲的忧虑和祝福。

“当你启程前往伊萨卡,但愿你道路漫长,充满奇迹,充满发现。”

让我们陪你一起慢慢走下去。

——作者/ 张雁